作者:郑桂芬,赵滨,天津市儿童医院天津大学儿童医院医学影像科

骨外

病例男,8岁8月,因“发现右上臂肿物20余天入院”。患儿入院前20余天无明显诱因发现右上臂肿物,不伴

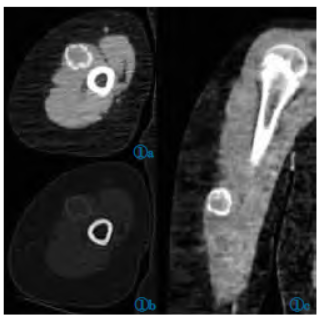

图1a横断位CT软组织窗示右肱二头肌肌腹内类圆形肿物。图1b横断位CT骨窗示肿物边缘包壳样钙化,邻近骨质未见异常。图1c冠状位CT软组织窗。

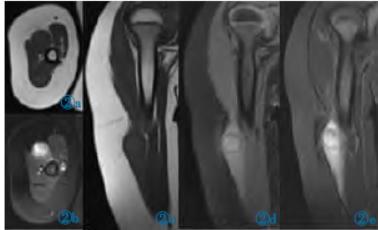

右上肢MRI平扫(图2):右肱二头肌肌腹内可见一类圆形T1WI稍高信号、T2WI混杂高信号肿物,压脂序列信号未减低,大小约2.2cm×2.1cm×1.3cm,边缘可见环形T1WI、T2WI低信号影,边界清。周围软组织梭形肿胀,呈T1WI低信号、T2WI高信号。邻近骨质未见异常。

图2a横断位T1WI示右肱二头肌肌腹内类圆形肿物。图2b横断位T2WI压脂示肿物以混杂高信号为主。图2c冠状位T1WI。图2d冠状位T1WI压脂示肿物边缘环形低信号,中心呈稍高信号。图2e冠状位T2WI压脂示周围软组织梭形肿胀呈高信号。

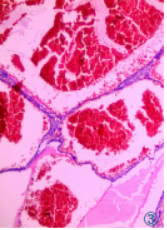

术中所见:肿物位于肱二头肌外侧肌腹内,呈类圆形实性,大小约4cm×3cm×3cm,无包膜,与周围肌肉纤维界限尚清,肿物近端与肱骨骨膜粘连紧密。术后病理(图3):灰红色椭圆形肿物,大小3.3cm×2.3cm×1.6cm,切面可见一囊腔,最大直径2cm,内含暗红色血凝块样物,囊壁质硬。镜下可见局部细胞增生活跃。免疫组化:CD31(-)、CD34(-)、GLUT1(-)、D2-40(-)、CD61(-)。诊断:(右上臂)骨外ABC。

图3镜下病理(HE)。

讨论

骨外ABC目前被认为是由于基因易位重组导致的原发性肿瘤或继发于成骨细胞瘤、软骨母细胞瘤或

原发骨内ABC好发于儿童、青少年长骨干骺端及脊椎后部,呈良性、膨胀性、溶骨性病变,边界清楚,液-液平面为其典型影像表现。骨外ABC由Salm和Sissons在1972年首次描述报道,目前关于骨外ABC的病例报道不足40例。

笔者回顾文献,骨外ABC的临床特点总结如下:患者多表现为无痛或压痛,缓慢增长的肿块,多无外伤史。值得注意的是,有两名患者骨外ABC发生于术区。发病年龄为7~57岁,多起源于深部软组织,常见于大腿、腹股沟、臀部、上肢、肩部,也可发生在锁骨后区、乳腺、颈总动脉、盆腔、桥小脑角、小腿、手、腹壁和喉部,大小为2~12cm。

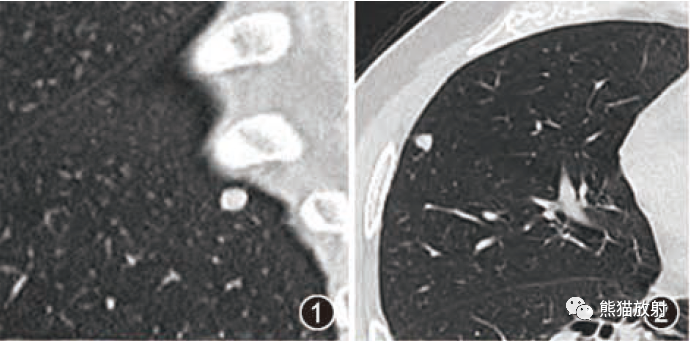

骨外ABC与骨内ABC相比,除发病部位的特殊性及患者临床特点不同之外,二者病理及典型影像学表现相同,因此术前诊断骨外ABC主要依据临床及放射学表现。组织学上,ABC是海绵状的出血性肿块,被反应性骨包壳覆盖;镜下,囊性腔隙内充满血液,成纤维细胞、类骨质、钙化和多核巨细胞构成纤维分隔。

影像学上,骨外ABC周围通常矿化或骨化,形成环形致密影,边缘蛋壳样骨性包壳T1WI、T2WI均为低信号。中心呈多房囊性,偶为偏实性,典型者可见液-液平面,T1WI多呈中等信号,T2WI呈高信号。增强间隔可见强化。可见周围软组织

本例发生于8岁男童上肢肱二头肌外侧肌腹内,与文献报道骨外ABC多发生于深部软组织相符。本例病灶周围环形钙化,中心充满血液,病理及影像学表现与文献报道相符,但MRI上未见液-液平面典型表现,可能与病灶体积小、出血较少,囊液尚未形成分层有关。

对于本例儿童上肢肌内肿块,由于病灶边缘骨化,中心以囊性为主,所以术前影像诊断应主要与以下疾病相鉴别:

①骨化性肌炎。骨化性肌炎通常与创伤相关,属于异位骨化的一种,较骨外ABC更常见。二者均表现为边缘环形骨化的肿块,但是骨化性肌炎中心多呈实性,骨外ABC中心多房囊性并液-液平面更常见。需注意骨化性肌炎偶尔中心也可呈囊性;骨外ABC早期中心可呈实性,随时间推移呈现典型表现;所以二者影像表现有一定重叠,对于影像检查缺乏特征性表现的病例,二者鉴别困难,需要注意结合临床病史,必要时随诊复查。

②骨化性纤维黏液样瘤(OFT)。OFT好发于中老年人,是具有潜在低度恶性的肿瘤性病变。虽然OFT病灶外周可有成熟骨,但其较骨外ABC的骨化具有侵袭性。OFT中心未见呈血液填充伴液-液平面的报道,OFT病灶中心MRI依成分不同而表现不一,通常T2WI呈高信号,T1WI信号不均。

当纤维成分较多时,T1WI、T2WI可呈低信号。骨外ABC还应与液化血肿和

综上所述,虽然骨外ABC罕见,但典型病例影像学检查具有特征性表现,应注意仔细分析、加以鉴别,考虑到该病的可能。骨外ABC预后好,以手术治疗为主,完整切除后无复发。

来源:郑桂芬,赵滨.儿童上臂罕见骨外动脉瘤样骨囊肿1例[J].中国临床医学影像杂志,2022,33(02):151-152.

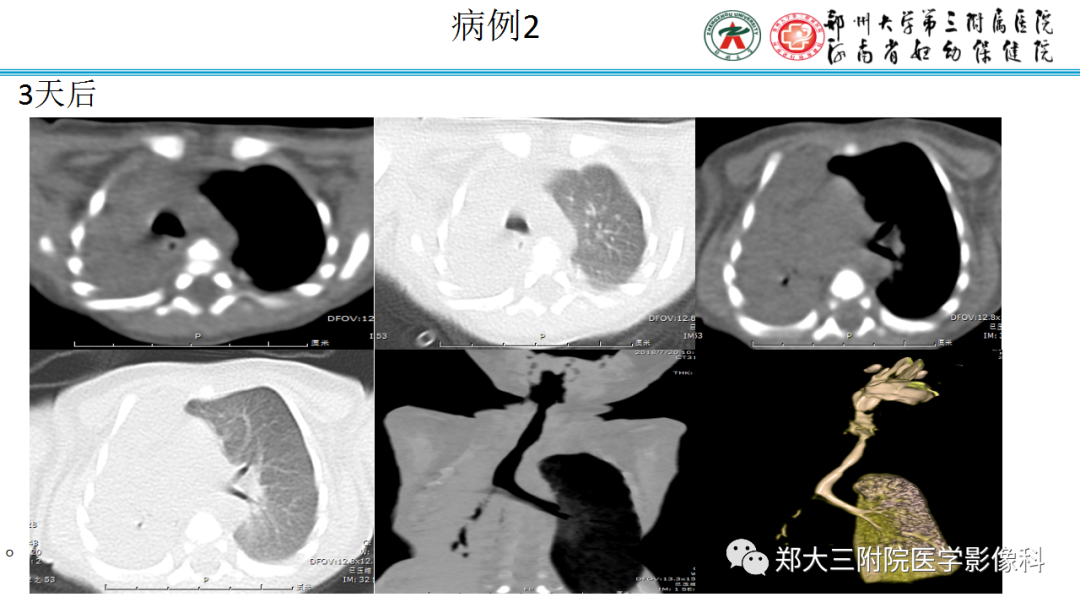

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像

纵隔大细胞神经内分泌癌1例CT影像  张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级

张力性纵隔气肿影像表现及严重度分级  迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿

迅速增大的肺部结节,首先考虑良性,确诊需要肺穿  肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!

肺隔离症:易误诊为肺癌的占位性病变,肺穿刺禁忌!  肺段与肺内管道应用解剖

肺段与肺内管道应用解剖  肺转移瘤的十种不典型CT表现

肺转移瘤的十种不典型CT表现  肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照

肺内淋巴结的CT表现特点及与病理对照  肺实变与肺不张的CT鉴别诊断

肺实变与肺不张的CT鉴别诊断  医生现身说法,这五种忙帮不得!

医生现身说法,这五种忙帮不得!  北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医

北大教授:要真正让医务人员有阳光体面的收入!医  为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!

为值夜班的医生护士鼓与呼:请给我们更多关注!  广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求

广东拟取消医院用药数量限制,满足患者多样性需求  博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招

博士、硕士入职就给精装房!又有医院不惜下血本招  历时7年之久,温医生宣判无罪!

历时7年之久,温医生宣判无罪!  重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业

重磅!四川发文:严禁限制医生多点执业  与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔

与真人医生诊断一致性达96%:AI医生应用前景广阔